Il dittamo, chiamato anche frassinella per via della somiglianza delle foglie con quelle del Fraxinus ornus, è un fiore decisamente affascinante. La traduzione del nome comune inglese e francese è “arbusto ardente”, poiché gli oli essenziali prodotti dalle ghiandole che ne cospargono lo stelo fiorale sono facilmente infiammabili. Viene preferibilmente impollinato dai bombi e dalle api solitarie di maggiori dimensioni.

Il rifugio Canto Alto

Le ultime praterie di Sorisole

Alcuni crinali del complesso montano del Canto Alto sono occupati da ambienti aperti, praterie sommitali ricche di fioriture. Per tutto il secolo scorso, sui pendii più dolci delle Prealpi Bergamasche, le praterie primarie e secondarie prevalevano sulle aree boscate. Da qualche decennio la tendenza vede invece protagonista la ricolonizzazione forestale, a causa dell’abbandono delle pratiche di sfalcio e di pascolamento su molti rilievi, compresi quelli prospicienti la pianura. Alberi e arbusti come evonimi, noccioli, biancospini, ornielli e carpini neri continuano ad avanzare inesorabili sulle balze rocciose sottostanti la vetta del Canto Alto, “soffocando” le formazioni erbacee presenti.

Sulle rocce affioranti e sulle paretine calcaree della “montagna di Sorisole” tuttavia spuntano ancora il raponzolo di Scheuchzer (Phyteuma scheuchzeri), la sesleria comune (Sesleria varia), il semprevivo maggiore (Sempervivum tectorum) e alcune cinquefoglie come Potentilla caulescens e Potentilla verna. Sono specie in grado di sopportare una certa aridità perché dotate di apparati radicali che penetrano in profondità in questi suoli con molto scheletro o anche nelle fessure delle rocce.

Continua a leggere

Laddove riesce a formarsi un po’ di suolo, o dove si sono stabiliti veri e propri pratelli, crescono l’aglio grazioso (Allium coloratum), la cinquefoglie bianca (Potentilla alba), il camedrio montano (Teucrium montanum) e l’eliantemo maggiore (Helianthemum nummularium), anch’essi adattati a un substrato permeabile. Purtroppo gli incontri con alcune alloctone invasive, quali senecio africano (Senecium inaequidens) e cespica annua (Erigeron annuus) sono ormai frequenti. A margine del bosco, lungo le creste che si sviluppano dal Canto Alto, è invece sempre più raro imbattersi nella peonia (Paeonia officinalis) e nel dittamo (Dictamnus albus), dai fiori vistosi e affascinanti. Il dittamo ha la particolarità di essere cosparso di ghiandole che secernono oli altamente infiammabili e profumati, con sentori che ricordano il limone e la cannella, ma che per alcuni soggetti sono altamente irritanti a contatto con la pelle.Poco più in basso, nei dintorni del Rifugio Canto Alto, il suolo si fa più maturo e si è insediata una formazione erbosa più continua, attorniata dal bosco. In questa prateria domina il forasacco eretto (Bromus erectus), accompagnato da altre graminacee come Brachypodium rupestre e Briza media. Nei periodi dove non è eccessivamente pascolato, il prato si colora di una moltitudine di petali. Le pennellate fucsia e rosa appartengono al fiordaliso vedovino (Centaurea scabiosa), al Garofano di Séguier (Dianthus seguieri), all’ononide spinosa (Ononis spinosa) e all’orchidea piramidale (Anacamptis pyramidalis); sferracavallo comune (Hippocrepis comosa) e caglio zolfino (Galium verum) contribuiscono con vari toni del giallo; il viola e il blu sono regalati dalla prunella delle Alpi (Prunella grandifora) e dal fiordaliso di Trionfetti (Centaurea triumfettii); il trifoglio montano (Trifolium montanum) e la stregona gialla (Stachys recta) danno una spruzzata di bianco.

Simone Ciocca

Il castello e la croce del Canto Alto

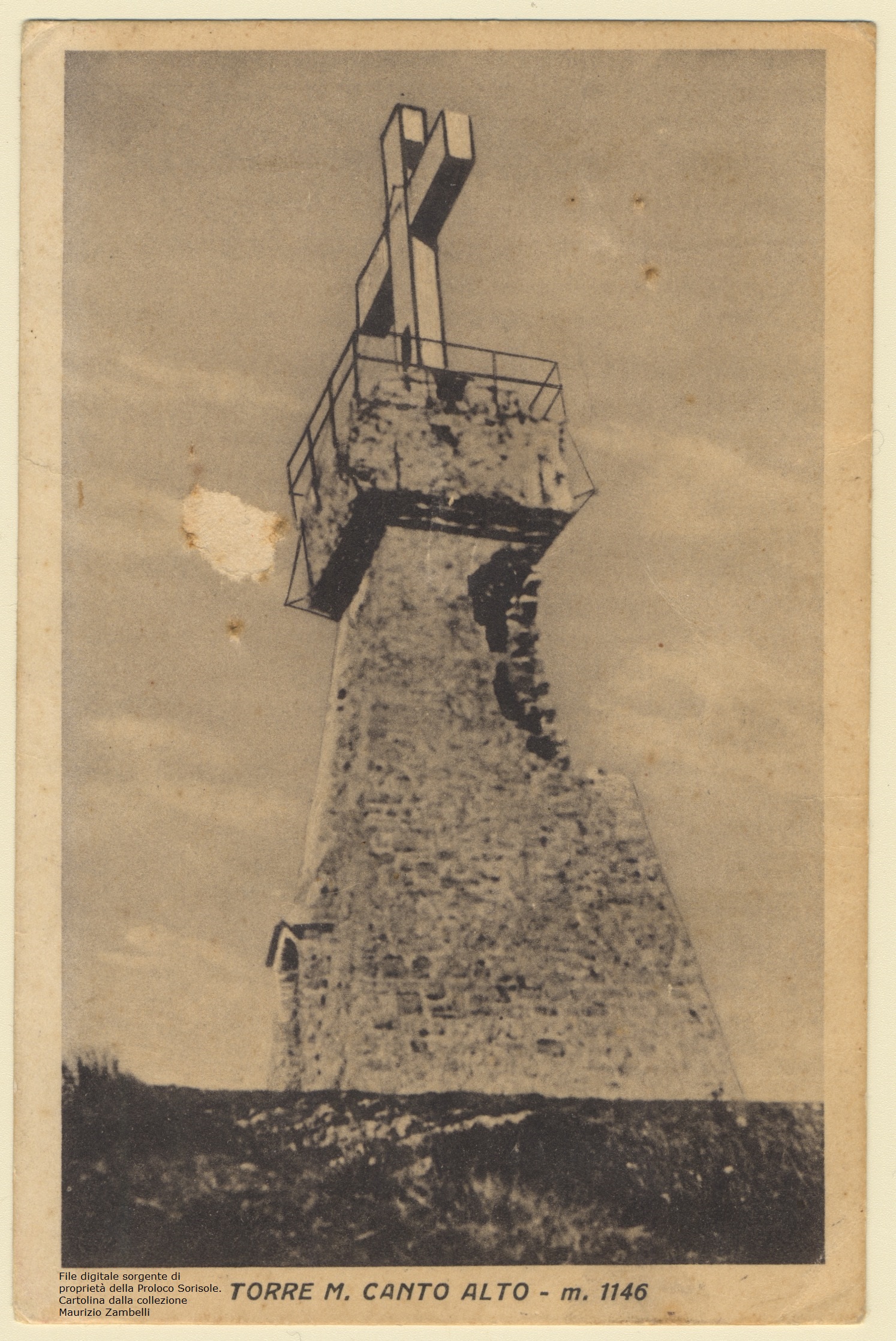

Per la sua posizione strategica, come punto di osservazione sulle vie di comunicazione fra Valle Brembana e Valle Seriana, nel corso del medioevo la cima del Canto Alto fu presidiata con un fortilizio (o bastia), prima semplice torre di avvistamento in legno, poi struttura più ampia, in muratura, con una guarnigione di dodici uomini, ripetutamente distrutto e ricostruito durante le aspre contese fra guelfi e ghibellini, definitivamente distrutto all’inizio del XIV secolo e non più ricostruito sotto la dominazione della Repubblica di Venezia (i resti sono stati scoperti nel corso degli scavi per le fondamenta della croce).

All’inizio del XX secolo fu innalzata una prima croce a Cristo Redentore, inaugurata il 14 settembre 1902. Il monumento, finanziato con una sottoscrizione di offerte in tutta la diocesi, era composto da una base piramidale in muratura, contenente una cappella, e da una croce, per un’altezza complessiva di circa venti metri. Per le intemperie atmosferiche, l’incuria e il vandalismo, andò in rovina in neanche mezzo secolo, distrutta infine da un violento temporale nel 1948.

Continua a leggere

Su iniziativa della “Stella Alpina”, sezione alpinistica dell’Unione Sportiva Olimpia di Bergamo, la croce fu ricostruita e inaugurata il 25 maggio 1952, dedicata ai caduti delle due guerre mondiali e ai caduti del bombardamento di Dalmine del 6 luglio 1944. Questo secondo monumento era costituito da una base in muratura, un traliccio di ferro e una croce, per un’altezza complessiva analoga a quella della struttura precedente. Ma anch’essa ebbe la sorte della prima e, ripetutamente colpita da fulmini, crollò.

Per un periodo, prima della terza croce, c’è stata una croce molto semplice, di legno, alta alcuni metri, anch’essa poi caduta. Il 2 settembre 1979 è stata inaugurata la terza croce, tuttora esistente, alta 32,5 metri, interamente costituita da traliccio metallico, realizzata dai gruppi locali dell’Associazione Nazionale Alpini.

Stefano Stecchetti